Qui était Napoléon et pourquoi est-il célèbre ?

Jeunesse et contexte historique

L’environnement familial de Napoléon était caractérisé par une appartenance à la noblesse corse de rang modeste. Il a reçu une éducation militaire dès son plus jeune âge, intégrant l’école de Brienne puis l’École royale militaire de Paris. Les études classiques et les exercices d’artillerie ont forgé chez lui une discipline stricte. Les conflits entre la monarchie française et les provinces insulaires ont influencé ses premières réflexions politiques. Il a étudié les tactiques en vigueur au sein de l’armée royale et a démontré une aisance à manier l’artillerie avec précision. Les changements liés à la Révolution française, à partir de 1789, ont façonné un climat propice à l’émergence de nouveaux talents dans l’armée. Il en a tiré parti pour se hisser au rang de commandant, s’appuyant sur ses réussites dans la défense de la Convention nationale face aux menaces intérieures.

Ascension et campagnes militaires

Après avoir été salué pour sa participation à la défense de Toulon, il a rapidement acquis la confiance d’instances dirigeantes en plein bouleversement. Les expéditions en Italie ont consolidé son image de stratège astucieux. Au cours de la campagne d’Italie (1796-1797), son aptitude à manœuvrer des divisions peu nombreuses et à négocier directement avec les autorités locales a attiré l’attention. Les batailles de Lodi, Arcole et Rivoli illustrent son sens de l’anticipation. Il a ensuite conduit une campagne en Égypte à partir de 1798, cherchant à affaiblir la puissance britannique en Méditerranée. Même si l’expédition a rencontré des difficultés logistiques et le coup décisif infligé par la Royal Navy à Aboukir, elle a permis des découvertes dans le domaine de l’égyptologie, grâce aux savants qui l’accompagnaient. Malgré les revers, sa popularité restait intacte, et son retour en France a précédé une réforme politique majeure.

Réformes et organisation de l’État

Une des réalisations les plus marquantes réside dans l’élaboration du Code civil, couramment appelé Code Napoléon. Ce texte a systématisé les lois civiles en matière de droit familial, de propriété et de contrats. Il a servi de modèle pour certains États voisins cherchant à unifier leurs réglementations internes. Cette réforme juridique a engendré une sécurité dans les transactions et un principe d’égalité devant la loi, alors que la fragmentation législative régnait sous l’Ancien Régime. Napoléon a également promu un système de lycées destinés à former de nouveaux cadres administratifs et militaires. Il a encouragé la mise en place d’une nouvelle hiérarchie au sein des ordres judiciaires et a soutenu la création de la Banque de France, afin de renforcer la solidité financière de la nation.

Impact sur l’Europe

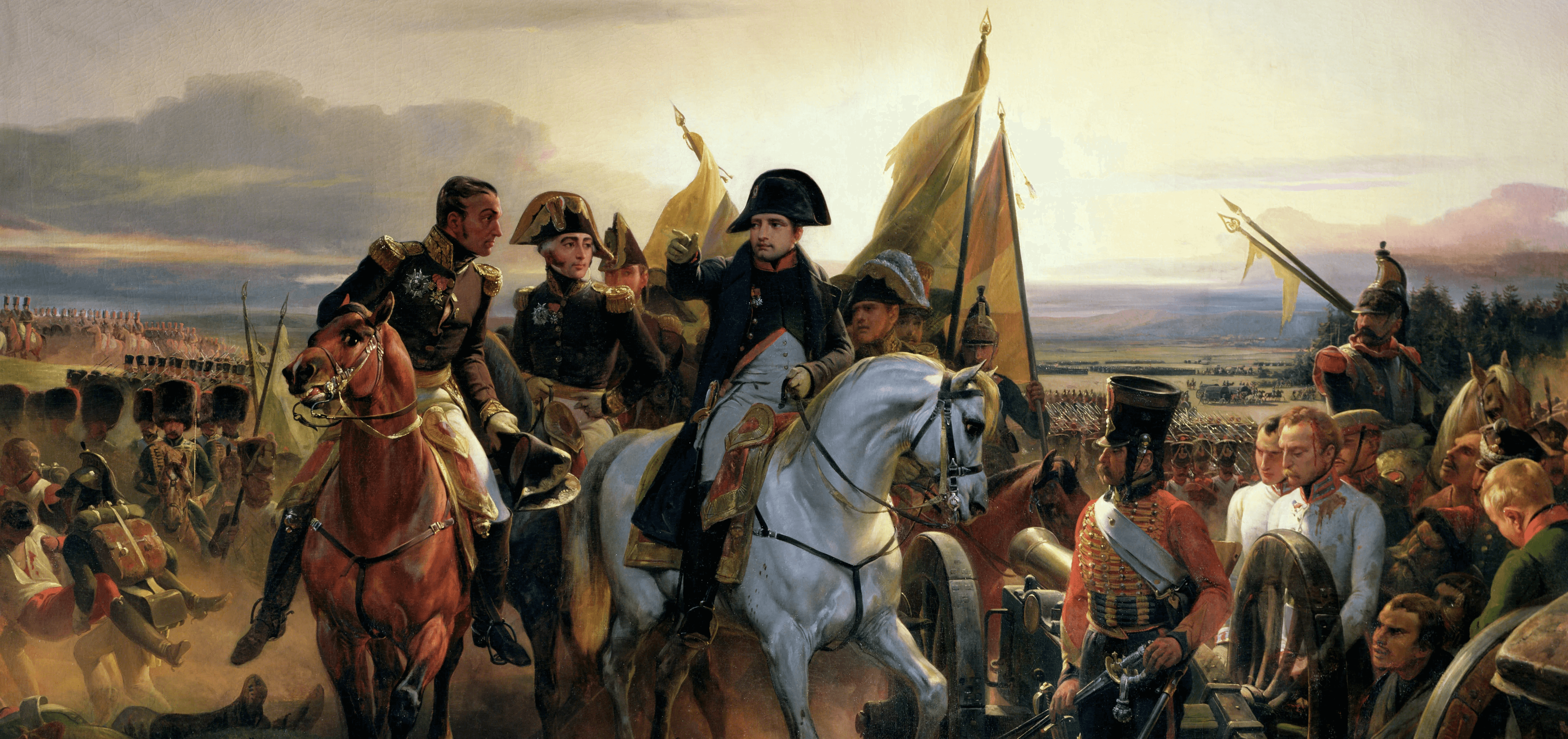

Le rôle de Napoléon dans la géopolitique européenne s’illustre à travers la dissolution du Saint-Empire romain germanique et la formation de territoires satellites sous influence française. Ses campagnes ont remodelé la carte du continent, engendrant de nouvelles entités politiques comme la Confédération du Rhin. Cette expansion a été freinée par l’alliance de plusieurs puissances étrangères, dont le Royaume-Uni, l’Autriche et la Russie. La bataille d’Austerlitz en 1805 est souvent décrite comme une démonstration de ses capacités tactiques, puisqu’il a réussi à triompher face à une coalition austro-russe. La bataille de Waterloo en 1815 se situe à l’extrémité de son parcours militaire et politique. Elle a marqué la fin de ses ambitions impériales et confirmé son déclin sur la scène internationale. Son influence demeure palpable dans la conception moderne de l’administration publique, la culture militaire et l’identité nationale française.

Influence

Certains pays d’Europe occidentale ont repris des éléments du Code civil pour refondre leurs systèmes juridiques. Par exemple, la Belgique et les Pays-Bas ont utilisé cette codification afin de mettre en place une législation cohérente dans le domaine du droit privé. L’Italie, unifiée au XIXᵉ siècle, a adopté des structures inspirées de l’administration napoléonienne, avec la division en départements et l’organisation centralisée. En Suisse, l’acte de médiation promulgué sous le Consulat a redéfini plusieurs cantons et introduit des principes égalitaires. Même en dehors de l’Europe, des pays d’Amérique latine ont examiné de près ce modèle juridique lors de leurs propres réformes. L’héritage institutionnel et légal de Napoléon transcende donc les frontières de son époque et contribue à façonner des dispositifs politiques qui subsistent encore de nos jours.

Fin de règne

Les revers successifs subis pendant la campagne de Russie en 1812 et la montée des résistances en Europe centrale ont érodé la domination napoléonienne. La retraite de Moscou s’est soldée par des pertes humaines et matérielles considérables. Les troupes françaises ont souffert du climat rigoureux, de l’absence de ravitaillement adéquat et de l’hostilité des populations locales. Cette défaite a affaibli la position de Napoléon sur le plan diplomatique, encourageant d’autres puissances à former de nouvelles coalitions. Après l’abdication en 1814, il a été contraint à un premier exil sur l’île d’Elbe. Il y a tenté une brève reconquête du trône (les Cent-Jours), avant de faire face à sa défaite définitive à Waterloo, en 1815.

Dernier exil

Exilé sur l’île de Sainte-Hélène, il a passé ses dernières années dans un isolement relatif. Il est décédé en 1821, laissant derrière lui un héritage controversé. Certains le décrivent comme un homme d’État qui a contribué à façonner la France contemporaine en impulsant des réformes administratives et légales marquantes. D’autres voient en lui une figure autoritaire, responsable de guerres européennes coûteuses. Ses mémoires, dictés à Sainte-Hélène, offrent un témoignage direct de sa vision de la politique et des conflits de son époque. Sa dépouille a été rapatriée en France en 1840 pour être inhumée aux Invalides, à Paris, renforçant la dimension quasi mythique du personnage dans la mémoire collective.